Qui a gagné les élections législatives ? Analyse de Stéphane Fournier pour Marianne

Peut-il y avoir une élection sans vainqueur ? C’est en apparence le principe contraire de la démocratie représentative, censé faire émaner pacifiquement une majorité et une minorité par le vote. C’est d’autant plus paradoxal que le scrutin uninominal majoritaire à deux tours conduit normalement à éviter la situation dans laquelle nous sommes qui ressemble à celle issue d’un scrutin proportionnel.

Si bien qu’à l’issue de ce triple scrutin (européennes, 1er et 2nd tour des législatives), il peut paraître difficile de dire qui a gagné. Il est possible en réalité de désigner trois vainqueurs : le vainqueur légitime : le Nouveau Front Populaire ; le vainqueur culturel : le Rassemblement National et le vainqueur réel : le « front humaniste ».

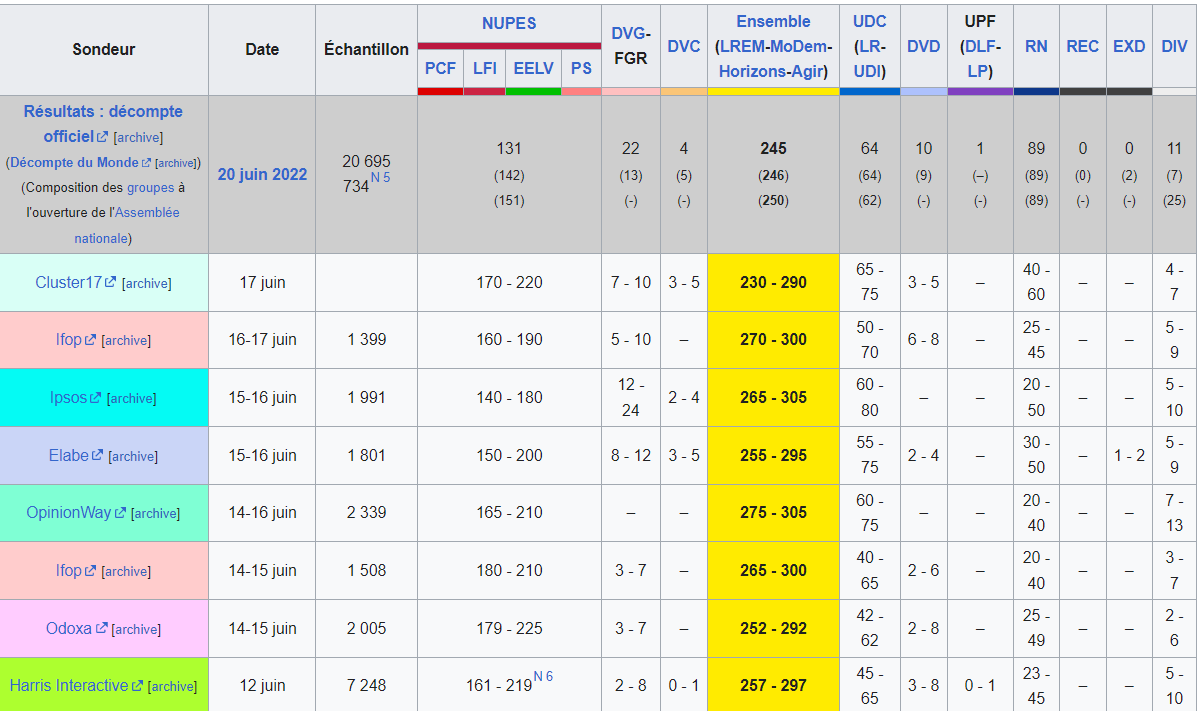

Le vainqueur légitime : le Nouveau Front Populaire est le vainqueur des élections législatives. Avec un peu plus de 190 sièges, le NFP représente « la première force du pays » en termes de sièges à l’Assemblée Nationale et il est donc bien normal d’un point de vue institutionnel et constitutionnel qu’il soit considéré comme le vainqueur de cette élection. De ce point de vue c’est incontestable. Toutefois, le NFP est arrivé deuxième au 1er tour et surtout il est très loin des 289 sièges nécessaires à l’exercice du pouvoir. Par ailleurs, quid de son unité et de son homogénéité. Rappelons que le NFP est lui-même une coalition de quatre partis (et une dizaine de petits partis satellites) qui pris individuellement ont fait des scores très éloignés de celui du RN aux élections européennes. Les tergiversations depuis dimanche laissent d’ailleurs planer la possibilité d’une division qui rendrait de fait caduques à la fois l’alliance de gauche et sa victoire.

En somme, de toute l’histoire de la Ve République, jamais une force victorieuse n’avait eu aussi peu de députés en proportion du nombre d’élus. Le NFP dispose ainsi de la majorité la plus « minoritaire » depuis 1959.

Enfin, l’arithmétique commande la réalité. Celle-ci nous conduit à dire que la coalition de gauche n’a aucune chance d’appliquer son programme. Pour la raison évidente qu’elle n’a aucune chance de gouverner sans faire alliance avec, a minima, une partie des élus d’Ensemble (Renaissance, le Modem et Horizons).

Si le NFP ne parvient pas à élargir sa coalition pour s’approcher des 289 sièges nécessaires à l’exercice du pouvoir, alors il sera un vainqueur éphémère et une autre majorité devra émerger.

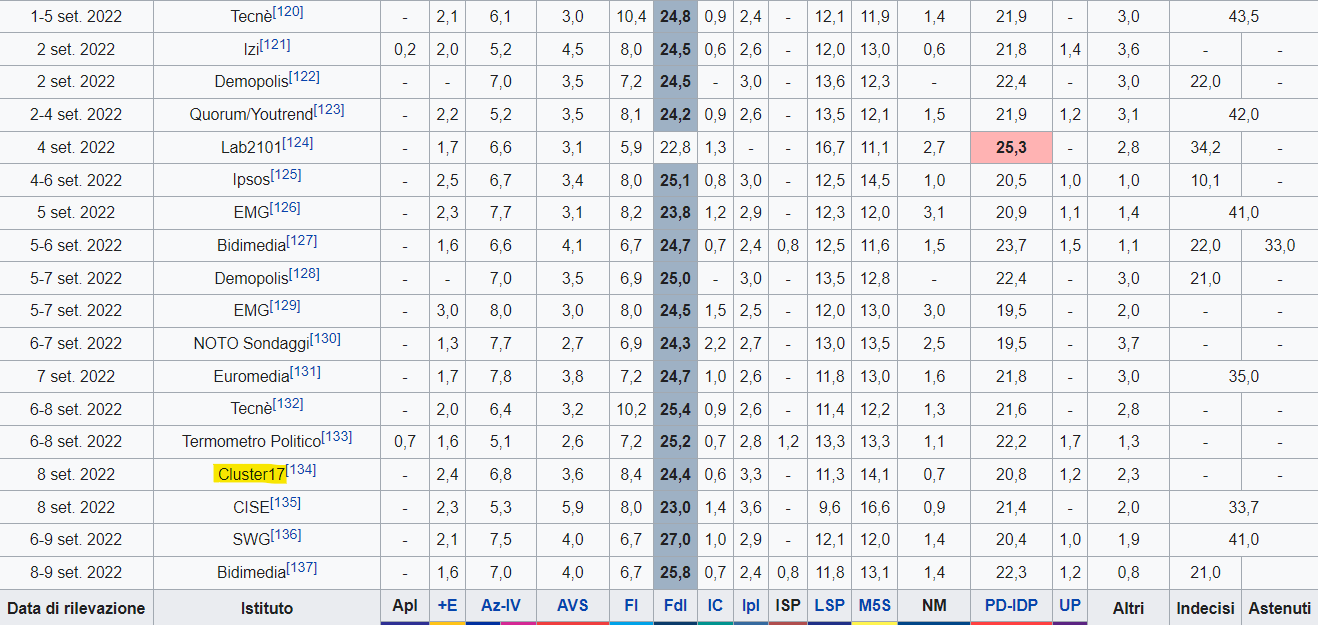

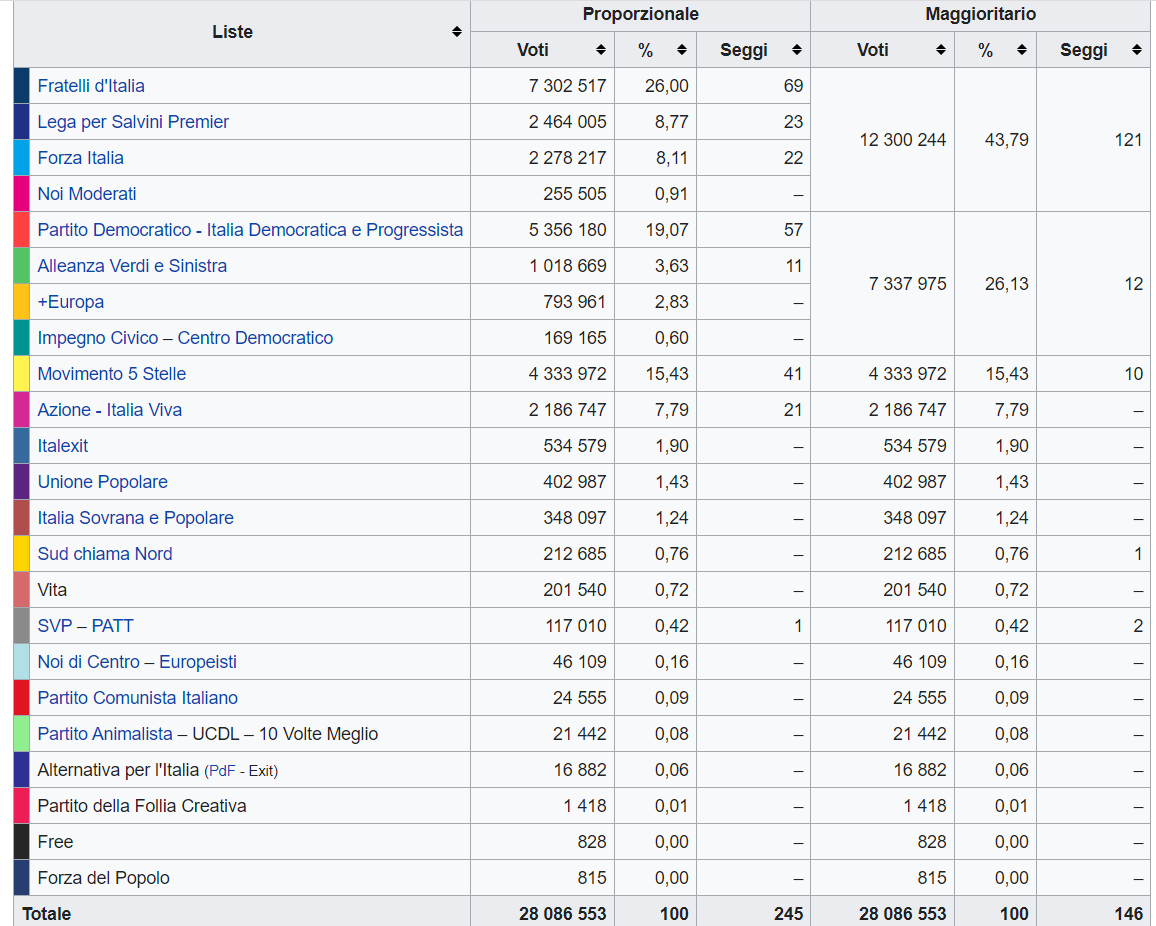

Le vainqueur culturel : La victoire légitime du Nouveau Front Populaire se heurte à une autre réalité qui est la victoire symbolique et culturelle du Rassemblement National. La progression électorale du Rassemblement National, sa pénétration sociale et territoriale, quasi hégémonique par endroits, sont indéniables. Rappelons qu’il y a un mois, lors des élections européennes, scrutin de liste proportionnel, il est arrivé en tête avec 17 points d’avance sur la deuxième liste. Rappelons que, dans la continuité immédiate, lors du 1er tour des législatives, il est arrivé en tête dans 303 circonscriptions sur 577. Rappelons également qu’il n’a fait alliance qu’avec une maigre frange des LR quand le NFP regroupe quatre partis majeurs et Ensemble, trois formations de premier plan. Le RN est donc sans contestation possible et assez largement, « le premier parti de France ». Rappelons enfin qu’avec les règles du scrutin anglais uninominal à un tour où le candidat arrivé en tête emporte la circonscription, le RN aurait 303 députés.

Toutefois, le score du 2nd tour des législatives est sans équivoque : le RN a été largement battu malgré, il faut rappeler, une progression de quasiment 100% de son nombre de députés en seulement 2 ans.

Cette défaite large ne lui permet pas d’activer la rhétorique de « l’élection volée » au peuple qui aurait pu entraîner dans l’opinion et dans l’électorat de droite radicale une contestation du vainqueur légitime, le NFP. Au contraire, une majorité s’est clairement dégagée en faveur d’un front « anti-RN ».

Le vainqueur réel : Le véritable vainqueur, celui qui a obtenu une nette majorité c’est en effet le « front républicain » qu’il convient de qualifier davantage de « front humaniste » ou de « front anti-RN » tant il est différent de celui de 2002. En effet, ce front humaniste rassemble avant tout les électeurs de gauche, une moitié des électeurs modérés et une minorité des électeurs des Républicains. Altéré mais majoritaire, le « front humaniste » a renversé en quelques jours le scénario qui s’écrivait au soir du 1er tour.

La particularité de ce vainqueur, c’est qu’il n’a pas d’existence ni d’incarnation politique pour l’instant. Or, c’est bel et bien la principale « raison d’être » de la moitié de cet hémicycle : elle est le fruit en grande majorité d’un vote « contre ». L’élection sur un fil de nombreux députés LR, Ensemble et NFP tient dans ce vote barrage. Comment ne pas en tenir compte politiquement ?

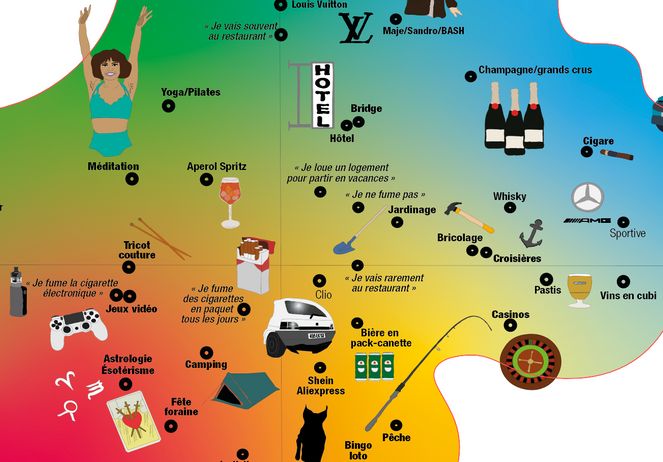

La tripartition quasi parfaite de l’hémicycle reflète très fidèlement l’état de l’opinion. Celle-ci est fortement polarisée en trois espaces. Schématiquement : un espace social-écologiste, un espace modéré-élitaire, un espace de droite identitaire. Ces trois espaces montrent une forte imperméabilité les uns aux autres et chaque espace vote partiellement au 1er tour pour faire « barrage » au deux autres. La seule perméabilité possible, nous l’avons vu, existe au 2nd tour dans une mécanique de « hiérarchisation des périls » : le RN demeure perçu comme le danger principal pour cet espace qui va de l’électorat de gauche radicale aux centristes modérés et aux peu politisés.

Ce front « humaniste » a enfin une particularité : il a été autant construit par le haut que par le bas. Certes, la désaffiliation des électeurs à l’égard des partis les rend de moins en moins subordonnés aux consignes de vote. Pour autant, dans cet entre-deux-tours, il y a eu adéquation entre les consignes des partis de gauche et d’une partie de l’ex-majorité présidentielle et leurs électorats. Cela a été surtout le cas à gauche, nous l’avons vu dans nos études[1], où la demande de désistement et de barrage était très partagée mais également dans une majorité de l’électorat Renaissance. Cette conjonction entre l’offre et la demande électorale a permis cette victoire paradoxale qui est d’avoir empêché un autre parti de gagner. Il serait cependant injuste pour les électeurs de considérer que « battre le RN » est une motivation en soi. Si ces électeurs continuent de faire « barrage » c’est parce qu’ils partagent un socle de valeurs communes qui sont plus profondes et plus homogènes qu’il n’y paraît. En premier lieu, c’est leur tolérance à l’égard des minorités et de la diversité qui les relie. En deuxième, c’est le souhait de vivre dans un système démocratique apaisé. Le RN est à l’inverse toujours perçu chez ces électeurs comme une menace pour ces valeurs. En effet, lorsqu’on les interroge, ils considèrent très majoritairement que le Rassemblement National demeure un parti xénophobe et qu’il est dangereux pour la démocratie et la paix civile. L’autre particularité de ce front humaniste est qu’il est d’autant plus fort que le Rassemblement National est fort. Tout au long du 1er tour, les transferts de voix du 2nd tour testés dans les sondages étaient bien inférieurs à ce qu’ils ne l’ont été dès le lundi matin après le 1er tour quand certains instituts projetaient une majorité absolue possible pour le RN.

Le front humaniste semble être le vainqueur oublié des commentaires et des leaders politiques. Si tôt l’Assemblée élue, c’est « business as usual ». Comme en 2002, comme en 2017, comme en 2022, le / les candidats élus ne semblent pas se poser la question de comment et pourquoi ils ont été élus. Ce front risque d’être de plus en plus difficile à bâtir si les ressorts qui ont permis son soudain surgissement ne sont pas analysés.

La question sous-jacente consiste donc à savoir si le front « anti-RN » pourrait se traduire à court terme dans une offre politique nouvelle à même d’entraîner le retour à une forme de bipolarisation qui semble inéluctable.

[1] https://www.liberation.fr/politique/elections/legislatives-76-des-electeurs-macronistes-veulent-un-front-republicain-au-second-tour-20240628_XHTR2XRRKFFH5MRR3JFLYQT3KA/

Clusters français

Clusters français Clusters españoles

Clusters españoles Clusters belges

Clusters belges Clusters italiani

Clusters italiani Deutsche Cluster

Deutsche Cluster Clusters foot

Clusters foot